综合热点

综合热点文史资料,作为连接过去与现在的桥梁,承载着丰富的历史经验与文化精神。它们不仅是学术研究的重要资源,也是文化传承和社会教育不可或缺的素材。凤庆县政协坚持“征集为主、抢救优先、充分利用、服务社会”的总体要求,以“补史之缺,修史之误,释史之明,续史之无”为主攻方向,突出“存史、资政、团结、育人”的服务社会主体功能,于近日,开展文史委专委会活动,到徐霞客游历凤庆县的起始地勐佑镇习谦村古驿寒梅小镇调研,让委员更加明白开展文史资料征集工作是一项有深远历史意义和现实意义的文化事业,激发委员参与文史资料征集工作的积极性和主动性,凝心聚力,助力全县旅游文化建设。

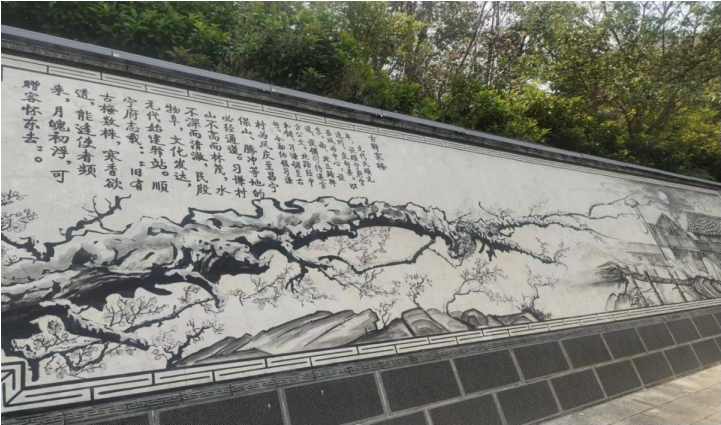

凤庆《古驿寒梅》原文文化墙图一

1639年8月5日至16日(农历),徐霞客赴顺宁(凤庆)对凤庆境内山川、水道、民族、寺观、民俗、饮食等进行观光考察,写下了10635字的游记,八月五日下午,徐霞客来到当时的锡铅驿,即现在的凤庆县勐佑镇习谦村,徐霞客在习谦停留一天(八月六日),委员们寻着徐霞客的足迹,边走边听县政协老主席郭惠庆介绍,县政协怎样坚持发掘当地文史资料助推文化发展。在调研中,委员们根据徐霞客游记-顺宁凤庆段一书记载,重走了1639年8月6日明代著名地理学家、旅行家徐霞客在习谦村曾宿的习谦公馆(现习谦完小校址),走过的小花桥、红梅村、习谦戏楼、锡铅驿等古道遗址。“这个地方过去叫红梅队,以前到处是梅子树,这就是顺宁十景之一的古驿寒梅的来历”,杨和昌老人如是说。

凤庆县政协组织开展徐霞客游历凤庆古迹调研图二

凤庆文化底蕴深厚,百里沧江穿境画锦绣。千里古道连接东西南北,转接启承尽显智慧。古城、古镇、古道乃文化之遗存,古道、古桥、古村,诉说历史变迁岁月无情,然唯有这绿水青山天荒地老从不改色,璞人繁衍生息返璞归真,千年文化依道而行源远流长。习近平总书记指出,要依托现有山水脉络等独特风光,让城市融入大自然,让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁。

在勐佑镇习谦村调研座谈图三

“我们刚刚走过的小花桥,徐霞客曾在那小憩,现在已修复保护成为地方文物。”习谦村负责人徐家文介绍。

参加活动的县政协副主席李素华说:“我们组织这样的活动,目的在于挖掘霞客故事,助力文旅发展,体验一种叫云南的生活,要传承文化,发展有历史记忆、地域特色、民族特点的美丽城镇。为了曾经的沧桑与辉煌,为了老去的古道、尘封的记忆和不能忘却的艰辛,踏千年古道,寻古人足迹,叙流年往事,传耕读文化,写古道遗风,创历史新篇。”(通讯员:苏静、王昭君)

湘公网安备 43010502000488号

湘公网安备 43010502000488号