焦点视觉

焦点视觉华胥氏——中华文明的始祖

时间 : 2021-06-25 18:03 来源: 清风网 作者: 周满荣

一审:周满荣 二审:宁基 三审:周秋连

第一篇

华胥氏——中华文明的始祖

华胥氏,是中国上古时期母系氏族部落的一位杰出女首领,是伏羲与女娲之母。她生在秦岭北麓即今天的西安市蓝田县华胥镇孟岩村一带。华胥族群不断发展,形成了若干族群体,但以华胥为中心,史称华胥国。华胥国在史前社会中,是一种有序规范的社会形态。正如《列子》所言:“其国无帅长,自然而已。其民无嗜好,自然而已。不知乐生,不知恶死,故无矢殇。不知亲己,不知疏物,故无所爱憎 。不知背逆,不知向顺,故无利害。独无所爱惜,无所畏惧。” 古往今来,上百种中华典籍中均记载着这位叫华胥氏的氏族女首领和她的儿女伏羲、女娲的故事。我国多位学者认为,华胥氏的历史属燧人氏时代的最后一代,其发明创新甚多,是华夏民族的始祖,中华文明的源头。

一 华胥族群在中华民族史前的地位

1、华胥故里在西安蓝田华胥镇。

华胥族群最初生活在秦岭北麓和黄河支流的渭河流域。其首领华胥一生带领族群不断迁徙,开拓四方,推动了族群的扩大和发展,但华胥本人带领亲族的一部分,最后返回部族始发原地,在她逝世后被葬于原地。此地距离蓝田猿人遗址和半坡母系氏族遗址只有几十里,距离诞生伏羲的甘肃大地湾文化遗址“成纪”也只有二、三百公里。在燧人氏时代,秦岭北麓和渭河流域,特别是蓝田地区,是中华民族始祖生存发展和活动的中心地带。华胥陵位于今西安市蓝田县华胥镇以北。

华胥陵原周长200米,高8米,封土堆南北长80米,东西宽40米。陵区古柏参天,附近分布着同华胥有关的 “华胥窑”、“画卦台”、“女娲堡”、“磨合山”、“补天台”等遗迹。村落西边是华胥沟,而越过华胥沟就是今宋家村。这里与《蓝田县志》中所记载的华胥渚(华胥与其子女居住之地)十分吻合。在宋家村南塬有一座古庙名为“三皇庙”,曾有石碑刻文:“古华胥国”、“伏羲肇娠”等字样,三皇旧居及华胥陵在北魏时即受到祭祀,一直延续至今。

《太平寰宇记》卷二十六记载:“蓝田山,古华胥氏陵,……此地是三皇旧居” 。《陕西通志》云:“三皇祠在蓝田县北三十里,祀华胥氏、伏羲氏、女娲氏。盖伏羲氏、女娲氏皆华胥氏所出,故祀于故里。” 《西安府志》的记载与此相同。明清时期的《蓝田县志》 载:“蓝田有华胥氏陵,尊庐氏陵,女娲氏谷遗址,史称三皇故居。”

古今史学家对华胥的研究,从未中断过。多位专家考证了西安市的蓝田县华胥镇就是华胥氏故里。

据《竹书纪年前编》:“太昊庖羲氏,太昊之母居于华胥之渚。”晋代王嘉《拾遗记》云:“庖牺所都之国,有华胥之洲。神母游其上,有青虹绕神母,久而方灭,即觉有娠,……生庖牺。” 《宋书•符瑞志》:“太昊帝宓牺氏,母曰华胥。燧人之世,有大迹出雷泽,华胥履之,而生伏牺于成纪。” 清吴乘权《纲鉴易知录》云:“太昊之母居于华胥之渚,生帝于成纪。”

据《精编廿六史•五帝》云:“其母华胥氏,居于华胥之渚。华胥即今陕西西安府蓝田县是也。一日嬉游入山中,见一巨人足迹,羲母以脚步履之,自觉意有所动,忽然红光罩身,遂因而有娠,怀十六个月,生帝于成纪。”这里说的帝,指伏羲,这里说的成纪,指今天的甘肃天水市。伏羲氏约生于8000年前(一说7500年前),大体与华胥氏相接。华胥怀孕数月后,带亲人去巡察故地族民生活、生产状况,先渡过渭水、泾水到达华亭(今甘肃庆阳市华池县),又到达成纪。由于劳累和临近产期,不能返回华胥渚,便在成纪生了儿子伏羲。这便是华胥为何既居华胥之渚,又生伏羲于成纪的原因。后来,华胥的后代伏羲、女娲氏族东迁,华胥年迈,遂安居于华胥之渚,去世后葬于今西安市蓝田县华胥镇以北。这就是华胥陵的来历。

古今学者普遍赞同华胥的故里在今西安市蓝田县华胥镇孟岩,并在逝世后安葬于此之说,因为这里在文献中的记载详细而可靠。

2、华胥氏是华夏民族之母,中华文明之源。

除最早记录华胥的《列子•黄帝》外,《庄子》两次论及“赫胥氏 ”,即“华胥氏”。庄子认为华胥氏是我国远古时期无为而治的杰出帝王。大量的古代文献都记载着华胥的史迹。

《山海经•海内东经•郭璞注》说:“华胥履大迹生伏羲” 。东汉王符《潜夫论•五德志》:“大人迹生雷泽,华胥履之生伏羲。” 皇甫谧《帝王世纪》云:“太昊帝庖牺氏,风姓也。燧人之世,有巨人迹出于雷泽,华胥以足履之,有娠生伏羲于成纪,蛇身人首,有圣德。” 司马贞《补史记•三皇本纪》说:“太暤包牺氏,风姓,代燧人氏继天而王。母曰华胥,履大人迹于雷泽,而生庖牺于成纪。”北宋李昉、李穆、徐铉等编纂《太平御览》卷七十八引《诗纬•含神雾》:“大迹出雷泽,华胥履之生宓牺。”

据《春秋世谱》所载:“华胥生男名伏羲,生女名女娲”。《国语•晋语四》所注:《世本》原著载“昔少典娶于有蟜氏,生黄帝、炎帝,曾祖母华胥氏。” 华胥,是炎帝和黄帝的远祖,中华民族的始祖母。

“赫”与“华”,是指古木燃烧时的火光,是指植物顶端美丽的花朵。其本义是“灿烂之火”,是“温暖之光”,是“明”,是“亮”,是艳丽的色彩,是兴旺繁荣之景。西周青铜器《毛公鼎》、《盂爵》、《叔夨方鼎》 等铭文的“华”字,象古木燃烧的火花和草木开花。《说文解字》、《尔雅释草》、《广雅》等,认为华字含有美好、光彩、声色、风采等雅称,华夏之称,来源于华胥,中华之称亦然。顾实《华夏考源》一文从文字训诂得出结论:“胥、雅、疋、夏等古字相通,华夏就是华胥。因此可以说,华夏文化就是华胥文化,中华民族文化的源头,也就是华胥文化了。”

华胥氏及其华胥国的衍生、发展,推动了母系氏族社会的进步。从地理位置分析,史前生活的半坡人也是华胥氏后裔。半坡遗址发现了六千年前的稻谷物的遗留,说明此时母系氏族社会已经进入了农耕时代的初期。母系氏族社会,女性在社会中享有很高的地位,掌握着氏族的领导权。世系按女性继承,子孙归属母亲。华胥氏就是这个时期最早的杰出代表。华胥氏是悠悠数千年中华文明之母。

3、对民族之母的永恒纪念。

无论是近代还是现代,上至国家命名、地域命名,下至人名都离不开中字和华字。比如,新中国成立后,党中央命名我国为“中华人民共和国”,至于地名,仅陕西省境内就有华县、华阴县、华山、华洲等,全国各地用华字命名的地方也很多,碑文里用华字的也很频繁。新中国建立后,特别是改革开放后,无论学术界还是社会上,不断开展对华胥氏和华胥国的研究、并开展各种形式的纪念活动,纪念活动地址,主要在西安市蓝田县。

2006年3月1日,陕西蓝田举行首届华人恭祭华胥氏大典,恢复一度中断的每年农历二月二恭祭人文元祖华胥氏的传统。

2007年3月20日,世界华人联合会中国国际文化交流促进会、华夏文化纽带工程组委会、中国史前文化研究院、黄陵基金会、蓝田县政府等10多个单位共同主办了丁亥年龙头节恭祭华胥氏大典,4万多人参加了恭祭仪式。

2010年3月17日,庚寅年龙头节全球华人妇女公祭华胥氏大典在蓝田县华胥镇孟岩村华胥陵广场隆重举行。上万名群众参加公祭活动。2011年3月6日,全球华人精英恭祭华胥氏大典在陕西蓝田举行。

2012年2月23日,壬辰年龙头节全球华人恭祭华胥氏大典,在蓝田县华胥镇孟岩村华胥陵广场隆重举行,本次大典的主题为“龙腾盛世凤舞华胥”。

2013年3月13日,全球华人恭祭华胥氏大典在西安市蓝田县举行,来自海内外的千余名华人参与本次恭祭。该大典主题为“弘扬华胥文化,传承中华文明;凝聚全球华人,打造祭祖圣地”。

2014年3月2日,全球华人恭祭华胥氏大典在蓝田县华胥镇孟岩村华胥陵广场隆重举行。

2015年3月21日,乙未年龙头节恭祭华胥氏大典举行。

2016年3月9日-10日,首届华胥文化论坛暨丙申年全球华人恭祭华胥氏大典在陕西省西安市蓝田县华胥故里举行。

二 华胥族群的发展逐渐形成了中华民族的主体形态

华胥氏作为上古时期华胥国的杰出女首领,华胥在八千年前,在面临重大危机的时刻承担起了延续氏族生存的重担,带领远古先民们不断的迁徙,足迹遍及黄河流域和其它各地,开创了中国由渔猎文明向农耕文明过渡的先河。有文献记载,华胥氏怀孕期间,由于自然灾害造成食物匮乏,她率领家族部落走出蓝田来到渭河流域,后继续向西迁徙,到达甘肃成纪(甘肃省天水市秦安县),生下了伏羲。经考证,天水确有华胥氏族日益发展的古迹。由于华胥采取了各种措施,物质生活有了改善,其氏族部落人口也不断增长,需要寻找新的食物源地。于是部落内的氏族,有的留居,有的向北或向东发展,华胥则带领部落之民向北迁徙,其中一支居于华亭(今甘肃庆阳华池县),本人的一支居于成纪(今甘肃天水秦安县),逐渐形成新的“聚落”。当地的土著氏族与迁来之族和睦相处,并加入其部落,尊奉华胥为首领。她们在生产、生活中,逐步摸索,发明了新的工具和彩陶器。这种制陶技术受到先民喜爱,很快在周围的氏族先民中传开,华胥便派族人去传授技术,帮助其他氏族先民制造彩陶。秦安大地湾、天水师步的氏族部落较为发达。在大地湾遗址中有半地穴式的方形、椭圆形简陋住房,陶器有红褐色与灰褐色两种。大地湾类型文化在西汉水和嘉陵江上游的西和、礼县、徽县等地区均有发现,说明华胥族人已迁入该地区,或是其文化已影响到今甘肃东南和岑南地区。同时,其他族群向西(今甘肃中部、西部及青海等地)和向南(今甘肃陇南、陕西汉中及四川等地)迁徙发展。华胥在成纪居住一段时间后,留一部分氏族在此发展,自己便带领一些氏族先民沿渭水东返。陕西宝鸡市发现的距今约8000年的关桃园前仰韶文化遗址,说明华胥族曾迁居于此。华胥族群发展有个重要特点,每迁徙开辟一处新地,都要留一部分氏族与当地居民融合,扩大族群,形成华胥族群新部落,并立“中”字风号为标记。然后,华胥本人则带领一些氏族继续东返。据考证,华胥氏自华亭经华池、华原(今陕西铜川市耀州区)而迁至华山地区,创造了陕西西部和东部的彩陶文化。

这是距今7000-5000年前的彩陶。其纹饰展现着“华”与“花”的鲜明特征。

华胥带领的部落氏族较多,其中有一个氏族迁入商州(今陕西商洛市商州区),清代胡渭《禹贡锥指》云:“华阳,今商州之地也。《山海经》有阳华之山,即华阳” 。

华胥的裔族或裔支族有的向东迁徙,分路进入黄河北岸,远至进入黄河东北;一路进入西南,并且沿长江而上进入蜀地,再与长江上游徙入的华胥族结合,甚至有部族迁入贵州、云南等地。王献唐《炎黄氏族文化考》云:曲阜为古代大庭氏之国,“再东至华胥,华胥为羲族旧国,只有华胥名号,不能更改,故仍从旧称,呼之曰华胥,易字为赫胥。” 山东地区的华胥或赫胥陵以及华不注山、华泉、华阴集等,均为华胥后裔迁居地的遗迹或名称。《晋书嵇康 传》云:“康尝游洛西,暮宿华阳亭。”《通雅》云:“华亭在密县。”即今河南新密。商丘的华邑,亦是如此,为华胥后裔自西向东迁徙于此而形成。

南方的华胥地名,大部分是夏商以后的华胥裔支族因迁居而命名。如湖北枣阳东的华阳河、江陵市东西魏置的华陵县、潜江市南汉置的华容县及境内的华容河;江西靖安县北的华坊街、奉新县西南的华林山;湖南望城西北的华林山、郴州市的华塘铺;唐朝在成都置的华阳县;江苏丰县的小华山、江阴县的华墅镇、句容县的华山、江宁的华里;上海的华亭、华泾港、华泾市;福建莆田的华亭、华胥山;浙江绍兴的华会镇、义乌唐置之华川县、开化县的华埠镇;广东遂溪县的华封墟、潮州的华美村、南海的华平墟;云南的华坪县等,虽然形成原因和年代不能确指,但与华胥后裔的迁徙或文化传播有一定关系。

据文献记载:在伏羲女娲之后,历经数百年的神农时期,终于在黄河流域出现了三个主要部落首领。一个是黄河流域北部的黄帝,曾迁徒到河北省涿鹿地区建立黄帝都城;一个是在渭水流域的炎帝,曾经向东发展到河南、山东等地;还有一个是九黎族的首领蚩尤,曾在征战中被杀。他们都是华胥氏的后裔。

尽管这三支华胥后裔内部有矛盾,曾互相征战,但最终还是黄帝统一了华夏,建立了中华帝国,形成了中华民族的主体形态。推动了中华文明、中华文化的形成和不断发展。

三 华胥族群对中华文明的产生做出了重大贡献

华胥和子女伏羲、女娲及其后裔炎帝、黄帝,共同创造了灿烂的中华文明。而华胥文化则是中华文明的源头。华胥文化对中华文明的主要贡献有五个方面:

(一)继承发展了钻木取火技术和管火、用火的技术。主要表现在:一是用蒿草编制草绳来保护火种,使日常生活用火很方便,包括烧烤、煮食等,都比以前更加方便;二是利用强火烧制陶器,并用陶器承放物品,水煮熟食,使人类彻底结束了茹毛饮血的时代,促使人的身体健康和智力发展;三是开始建设简陋的房舍,并利用火光照明和取暖,促使人类开始摆脱秋雨潮湿和严冬寒冷的袭击。从此人类开始享受到房室温暖的幸福。保护火和广泛应用火,既是中华文明的重要元素,又是人类文明的重要标志。

(二)推动了渔猎生活向食谷等多样化生活的过渡。燧人氏时代一直以渔猎生活为主,但随着人口的增加,渔猎肉食已不能满足族群生活的需要,必须采集野生谷物和野果、野菜来满足。华胥族群主要生活在秦岭北麓和黄河流域。当时采集谷物主要是野生粟类和黍类,这种采集方式不能满足需要,于是华胥就开始制造简单的耕种农具种植粟类和黍类谷物,并饲养牛、羊、猪、狗、鸡等动物,栽种枣树和核桃等果树,使族群生活逐步得到改善;与此同时,又利用天然麻制造能遮体保暖的衣物,开始解决穿衣服饰问题,这些都是文明生活的重要标志。

下列图片证明,在距今7000年前-5000年的仰韶文化时期,麻类织物、网罟和烹煮器具的制作技艺已经成熟。

麻类织物的使用、网罟的使用和彩陶器具的使用,是渔猎、驯养、采集文明发展和农耕文明形成的重要条件和物质阶梯。大量文物鉴证着远古先民在那一时期的生活场景、情景,以及技术制造与艺术创作的水平,向我们展现着灿烂的远古文明。

半坡遗址陶制纺轮的出土,还证明了当时的纺织技术。

(三)开启了女娶男嫁的婚姻礼制。在燧人氏的初期和中期,仍处于落后的群婚和乱婚状态,影响了族群的快速发展和人口质量的提高。到了华胥时代,虽然仍处于母系社会,但在母系长辈的导向下,女儿若看中男方,则采取女娶男嫁的婚姻礼制,既保持了女人在婚姻中的主动权,又激励了男方保持身体健壮和生产能力较强,以吸引女方来娶,这种婚制不仅使家庭有了初步的雏形,而且有利于子孙后代健康成长,是人类文明的又一大进步。

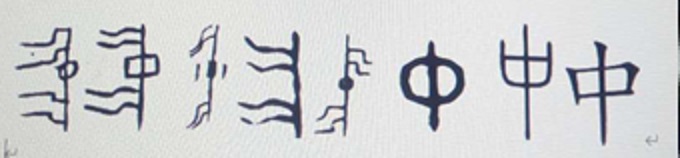

(四)开创了“中华民族”主体形态之源。据文献记载,“中华”之名,来源于燧人氏的“风族”群体。这里讲的“风族”群体,就是指华胥族群体。华胥族群体,崇拜大自然之风。因为大自然之风的变化,会带来春、夏、秋、冬的变化。华胥族群体为了应对冬寒夏热之变化,观赏春暖花开之美丽,获取秋天丰硕之果实,于是立标杆挂飘带观测风之变化,并在标杆中部设置四方框架,在框架的标志物上记录风向之变化,预测春、夏、秋、冬的到来。专家学者把它称作为古代的“测风仪”。甲骨文记载了这种测风仪,书写为“ ”,进而演变为“中”字,并以“ ”来标志族群首领处于领导核心地位。在远古游猎时代,这种测风仪具有指向、定位的作用,为在森林和旷野中活动的人们指引方向,告知部落中心的位置,指挥、引导族人的行动。在华胥时代及其后裔,无论族群发展到哪里,只要设有“ ” 的符号,都标志着他们是风姓华胥人,史称华胥国人,即“中国人”。

以下“中”字的书写变化 ,反映了中字的来源和本义:

华胥族群不仅崇拜自然之风,而且崇拜自然之火光。据专家考证,华字来源于古木燃烧的火光,这种光明而美丽的火光景象,形成文字,书写为“華”。华胥人之所以崇拜火,不仅是因为火给人们带来熟食之美味,而且给人们在黑暗中带来了光明。“華”,又反映着鲜花的形象,反映着华胥人对鲜花的酷爱。鲜花,是美好、繁荣与雅致的象征。所以,满树火光之“華”,遍地鲜花之“華”,象征着美丽和光明。华胥族群的子孙后代,无论走到那里,都善于与当地民族融合,但必须用“華”为标号来表明自己是华胥族人,永远纪念祖宗。据统计,以华字打头为地名在全国有几十处甚至上百处之多,这就逐渐形成“中华民族”的主体形态。

下图是“华”字的书写形态:

这是“华”字从甲骨文、商周金文、秦小篆到现代繁体与简体的书写形象 。

(五)创造了“河图洛书”文化。河图洛书源于燧人氏时代的后期,专家学者认为,河图洛书是燧人氏后期风姓族群的创造,风姓氏族的主要代表是华胥族群。还有传说中的神女族群。从河图洛书产生的历史背景看,燧人氏经过千年繁衍发展,生产力水平有了一定提高,社会结构发生了一定的变化,物质生活水平也有了一定的改善,精神生活必然有相应的需求,观测天象和风象变化,既是华胥人精神需求,又是现实生活的迫切需要。如需要预测季节的变化带来的祸福。风姓华胥族首领华胥和神女族首领玄女、兹女、素女,都是族群中智慧很高的人,她们在夜晚观察天象北斗七星或北斗九星的变化,并联想这种变化与大地风的变化有密切关系,逐渐形成了春夏秋冬四季变化的“天索历”,从而预测它会给族群带来什么祸福。伏羲就是在母亲华胥族群河图洛书智慧的影响下,衍生创立了八卦图,也称“八卦易”,进一步预测了大自然在什么情况下给人们带来什么样的祸福。在伏羲八卦易的导向下,经过神农氏、轩辕氏和夏商周千百年的实践和发展,逐渐形成了连山易、归藏易和周易,简称“易经”。所以,河图洛书是“易经”形成的重要源头,也是中华文明、中华文化形成的重要源头。从河图洛书到“易经”的产生形成,不仅对中国科技文化发展有重大影响,而且对世界的科技文化发展也有重大影响。中外很多科学家的发明创造,都源于“易经”的启迪。中国的诺贝尔奖获得者扬振宁、李政道,德国的诺贝尔奖获得者汉森堡,丹麦的诺贝尔奖获得者玻尔教授,都亲自讲了他们的发明创造和获奖,直接受到了《易经》的启迪。

(本文是张蔚萍教授2013年在全国思想政治工作科学专业委员会召开的《中华文明之起源与发展》研讨会上的发言提纲,现经过与学生戴忠钰、胡宪忠多次查阅资料和研究讨论,终于在2020年11月整理成论文,作为本书“专论”部分的首篇。)

湘公网安备 43010502000488号

湘公网安备 43010502000488号